sommario

La storia dell’Idroscalo alla foce del Tevere, raccontata nella mostra al Porto Turistico di Ostia.

Idroscalo di Ostia

All’interno dell’Operazione Patronus – racconti dal basso, una pagina dedicata alla storia dell’Idroscalo alla foce del Tevere, raccontata nella mostra al Porto turistico di Ostia (da cui estraiamo il seguente testo).

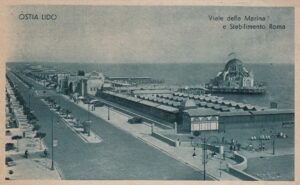

(cartolina dall’idroscalo )

Origini e costruzione

L’interesse a costruire un idroscalo presso la foce del Tevere nasce verso la fine della prima guerra mondiale, e già nel 1917 viene effettuato il primo esperimento di trasporto di posta con idrovolante, sulla tratta Torino – Roma.

Nacque così, tra il 1919 ed il 1920, un completo idroscalo ad una sola darsena che durò in efficienza sino al 1922, quando, una serie di burrasche fluviali causò una forte erosione del greto del fiume ed il conseguente abbandono del sito. Con la nascita delle prime compagnie aeree civili, diventa naturale per quest’ultime recuperare quanto ancora di utilizzabile presso la foce del Tevere, per l’ammaraggio ed il ricovero dei propri idrovolanti.

L’aeroporto civile di Ostia fu una delle prime proposte in Italia di realizzazione di un “idro-aeroporto”: un complesso infrastrutturale dotato sia di superfici di terra che di acqua, come concezione ideale per un completo sistema aeroportuale per l’aviazione civile.

I lavori per l’idroscalo iniziarono nel 1926 e sono le cooperative romagnole già impiegate nella bonifica di Ostia, ad eseguire i primi ingenti lavori di ingegneria idraulica. La bonifica dell’area paludosa sulla sponda sinistra del Tevere comportò innalzamento della quota del terreno di circa 1 mt.

Il 7 aprile 1926, la Società Anonima Navigazione Aerea (Sana) effettuò il volo inaugurale. L’idroscalo venne completato nel 1934: si presentava con una serie di darsene, banchine e scivoli alle cui spalle erano realizzate le aree ed i fabbricati della scuola di volo della Regia Aeronautica e delle compagnie di volo private.

(l’idroscalo con le darsene e gli edifici)

Le attività e la distruzione finale

Nel 1926 la Società Anonima di Navigazione Aerea (Sana) avvia la tratta Genova-Roma-Napoli-Palermo, seguita, nel 1928, dalla Società Aerea Mediterranea (Sam), che il 21 aprile di quell’anno attiva la linea aerea Roma-Cagliari-Tunisi su velivolo Savoia Marchetti s.55. Da qui in poi si opererà un graduale e costante aumento delle attività e dei voli.

La Sam assimilerà varie compagnie aeree, Nel 1934 diventerà Ala Littoria e, nel dopoguerra, Alitalia. Sempre nel 1935, la Regia Aeronautica apre una scuola di volo per piloti d’idrovolanti. Rimarrà operativa per circa tre anni per poi essere trasferita in altra località causa il forte aumento del traffico dei voli civili. Nel 1938, dall’idroscalo si collegavano le maggiori città italiane, europee, africane e latino americane, compiendo regolari trasvolate atlantiche con idrovolanti per Rio de Janeiro e Buenos Aires.

(idrovolante, sullo sfondo il primo faro di Fiumicino)

Nella notte tra il 16 e il 17 maggio 1943 uno stormo della Royal Air Force decolla dall’Algeria per bombardare l’idroscalo. Alcune bombe cadranno sulla spiaggia dell’Isola Sacra, rimanendo inesplose. Nell’agosto del 1943 l’Ala Littoria decentra parte dei 12 sopravvissuti idrovolanti nell’idroscalo di Vigna di Valle al lago di Bracciano.

La distruzione prosegue ad opera dei tedeschi. Il 25 settembre, il comando tedesco dà l’ordine di evacuazione agli abitanti di Ostia e, a partire dalla notte tra il 12 e il 13 dicembre del 1943, i tedeschi fanno saltare in aria lo stabilimento “Roma”, la stazione ferroviaria, alcune strutture dell’idroscalo, chilometri di rotaie e di linea elettrica.

Ci vorranno anni per bonificare il territorio di Ostia. Sul lungomare vengono poste oștruzioni anticarro e blocchi di cemento armato, mentre l’arenile diventa un enorme campo minato, così come saranno imbottiti di esplosivo le cantine, i negozi sottoscala e gli androni di tutti i palazzi delle prime due file sul lungomare. I ritrovamenti di mine continueranno fino ai giorni nostri.

Questa fu la fine dell’idroscalo.

(i pannelli della mostra)

Il libro

“L’idroporto del Lido di Ostia «Carlo del Prete». Le origini dell’aviazione civile e l’epopea dell’idrovolante”

Editore: Rivista Aeronautica; Edizione 2022; Autore: Silvio Monti

L’autore

Silvio Monti è Generale di Brigata di riserva dell’Aeronautica. Oltre alla passione per tutto ciò che attiene al volo ed alla sua storia, essendo ostiense doc, dichiara un amore smisurato per il Lido dove abita praticamente dalla nascita. (dal servizio di Canale10 segue…)

Condivisioni social

#bonificagroromano (pagina, Facebook, Instagram)

> Elenco totale dei tag utilizzati nei post su Facebook e Instagram lo trovate nella pagina dedicata ai social gatteschi segue...

Extra

Musam Vigna di Valle a Bracciano

Lungo il Grande Anello della Spiga nelle Divagazioni Tiberine, si trova il MUSAM, Museo Storico dell’Aeronautica Militare di Vigna di Valle. Intimamente legato all’idroscalo di Ostia alla foce del Tevere, è articolato su cinque padiglioni espositivi, per rivivere la Storia della Forza Armata in tutte le sue progressive evoluzioni. Un percorso ricco di eventi, gesta, fatti e testimonianze di inestimabile valore. segue…

Il tour a 360 gradi realizzato in occasione della pedalata organizzata di Ziobici. Muovere il mouse e cliccare sui bersagli per esplorare il museo in una prima visita virtuale.

> La collezione dei tour360 per immergersi nei luoghi.... dal sofà di casa vostra segue...

Idroscalo oggi

L’idroscalo Lido di Roma – “Carlo Del Prete”, noto come Idroscalo di Ostia, è stato un aeroporto per idrovolanti ed aerei anfibi civili e militari sito alla foce del Tevere nella frazione litoranea di Ostia.

Importante scalo aeroportuale della capitale fu spesso utilizzato per il trasporto di personalità illustri italiane ed internazionali, divenendo noto per esser stato il punto d’arrivo della Crociera delle Due Americhe di Francesco de Pinedo nel 1927 e della Crociera aerea del Decennale di Italo Balbo nel 1933.

Dopo la seconda guerra mondiale l’idroscalo fu dismesso e, pur rimanendo di proprietà statale, fu oggetto di un insediamento spontaneo le cui caratteristiche ispirarono diversi registi tra cui Federico Fellini, Nanni Moretti, Claudio Caligari e Pier Paolo Pasolini, che proprio nei pressi dell’ex idroscalo trovò la morte il 2 novembre 1975.

L’area fu più volte interessata da tentativi di recupero e valorizzazione culminati nella costruzione del Porto turistico di Roma e dell’adiacente area protetta del Centro Habitat Mediterraneo nel 2001. (da Wikipedia)

Idrovolanti

Le vicende degli oltre 150 aviatori italiani che, a bordo di idrovolanti di legno, hanno compiuto la prima trasvolata atlantica collettiva di tutti i tempi: la Crociera Orbetello – Rio de Janeiro. segue…

Finisterre Tiberine

> la trilogia Gattesca dedicata alle Finisterre Tiberine, termine della futura Regina Ciclovia Tiberina. Riserva del Litorale, Foce, VecchioFaro, Idroscalo, ... quanti tesori intrappolati nella maledizione della LunaNera? Aiutateci a raccogliere memorie e visioni perché questi luoghi tornino a vivere! segue...

Roma Marittima, un sogno interrotto

> Roma non poteva essere solo un simbolo storico ed ideale della grandezza del Regno. Bisognava sancirne il nuovo ruolo strategico e prevedere il futuro sviluppo urbanistico. I terreni demaniali compresi tra Roma e il mare saranno per il nuovo Stato l’elemento chiave per lo sviluppo della nuova capitale, che dovrà diventare, secondo l’ottocentesca e positivista immagine dello stato moderno europeo, almeno in parte industrializzata, con la creazione del porto sulla costa e un canale navigabile fino ad Ostiense.

segue...

Vecchio Faro e nuovi progetti

Nei progetti di rigenerazione del Vecchio Faro di Fiumicino, anche quello di un nuovo idroscalo. segue…

Aereoporto del Littorio all’Urbe

Sempre lungo il Tevere, ma all’estremità opposta della capitale, un altro aereoporto accoglieva gli idrovolanti attivi nel ventennio fascista.

“Ricoperti dalla vegetazione, sull’argine del Tevere di fronte a Serpentara, si intravedono i resti della base in cemento di una grande gru. Serviva a mettere in acqua sul lungo rettilineo del fiume, oppure a riportare sulla terraferma, gli agili idrovolanti del vicino scalo “anfibio” del Littorio. Una traccia storica quasi persa alla memoria. Così nessuno si è ricordato che il primo aeroporto di Roma – sorto su una pianura di circa cento ettari accanto alla via Salaria e dopo la caduta del fascismo ribattezzato “Aeroporto dell’Urbe” – il 21 aprile 2018 ha compiuto senza clamori i suoi primi 90 anni di vita.” (segue nell’articolo di Lorenzo Grassi)

Bonifica dell’agro romano

> Con la fine della seconda guerra mondiale, il decollo industriale e la migrazione verso le citta’, si chiude il capitolo della bonifica iniziato oltre duecento anni prima. L’eredita’ dei terreni prosciugati viene capitalizzata per nuove economie (abitative, turistiche, industriali, …) Nel frattempo nasce l’ecologia e con essa un ripensamento generale: alle paludi viene restituito “diritto di cittadinanza”, in quanto importanti custodi della diversita’ naturale e attori strategici nella gestione dei regimi idraulici.

segue...

La Storia lungo il Tevere

> Il recupero della memoria dei luoghi e delle persone che hanno vissuto in compagnia del fiume millenario. segue...

Qua la zampa

>Le Terre della Regina invocano la partecipazione di tutti noi. Condividi le tue visioni, seguici nelle giornate in calendario, aiutaci a portare avanti i progetti di recupero e diffusione della futura Regina Ciclovia Fluviale, il percorso verde lungo il Tevere (ma prima leggi le raccomandazioni a terra e in acqua).

Per rimanere aggiornato, partecipare, proporre….. iscriviti alla newsletter mensile , ai social o dai una occhiata alle ReginaNews con tutte le imprese gattesche. Non lasciarci soli!

(darsena all’Idroscalo di Orbetello)